プロローグ

現在、日本はさまざまな重要な問題に直面しています

- 少子高齢化

- 環境汚染

- 経済の持続可能性

特に、日本の地方地域の自治体・事業者ならびに市県民は、これらの課題に向き合いながら 将来に大きな不安を抱える日々を送っていることでしょう

今回のコラムでは、この状況を改善する方法という内容で ちょっちマヂな話題を取り上げます、もしご興味があれば、読み進めくださいませ

それでは、どうぞ m(__)m

結 論

急務の課題を解決するために、中長期的なアプローチが必要で、naganoマンは「公共交通」、特に「路線バス」の充実が欠かせないと結論づけます

この提案は、これまでも自身が登壇するセミナーやSNSでもよく発言していますが、なぜ「公共交通(路線バス)」が課題解決に貢献するのかを 以下の3つの観点で説明します

| 交通空白地域の解消 | 交通インフラが不足している地域では、公共交通機関の整備により、住民の移動手段が確保されます。これにより、高齢者、子供、車を所有していない人々など、移動に制約のある人々が社会的な活動や経済活動に参加しやすくなります |

|---|---|

| 観光振興 | 観光地での公共交通機関の整備は、観光客の利便性向上だけでなく、地域経済にも貢献します。公共交通機関の整備により、観光客は自家用車を使用せずに観光地を訪れることができます。これにより、地域内での交通渋滞や駐車場不足といった問題を軽減し、観光客数の増加や滞在時間の延長を促進できます |

| 地域経済への波及効 | 公共交通機関の充実により、地域内での人々の移動範囲が広がります。これにより、地域内の商業施設やサービス業への需要が増加し、地域経済全体に波及効果が期待されます |

なお、これらの観点はnaganoマンの持論でもありますが、念のために最新の「ChatGPT(Bing)」に対して行った質問結果も同様な内容でした、マヂか、生成系AI スッゲー(;゚Д゚)

ちなみに、naganoマンは「公共共通」の重要性に関して 2000年代から注目しつつ、様々な場面で指摘して主張し続けております。あくまで主張範囲にとどまりますが・・(´∀`;)ウウ

大都市と地方都市を、敢えて比較

各(核)論に入る前に、「数」について観てみましょう

人口及び人口密度を比べてみる

出典:https://uub.jp/pjn/pb.html

出典:https://uub.jp/pjn/pb.html土俵が異なる地域間での比較ですが、松山市と東京の人口には大きな差があります。具体的に言うと、松山市の人口は東京の約「26分の1」で、人口密度は約「5分の1」となります。

路線バス利用状況を観てみる

出典:「路線バス」の利用人数が多い都道府県ランキング! 1位は東京都の6億1019万人【2020年度】 https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/500504/

出典:「路線バス」の利用人数が多い都道府県ランキング! 1位は東京都の6億1019万人【2020年度】 https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/500504/次に路線バスの利用状況ですが、松山市と東京を比較できる情報が見つからず、県レベルの対比になります(詳しくは上記出典先の情報をご覧ください)。ご容赦くださいm(__)m

んでもって、上記バス利用者数を、東京都と愛媛県で単純比較すると愛媛県は東京都の路線バス利用者数の「1.42%(70分の1)」、因みに 人口で比較すると「10分の1」で 人口密度ですと「26分の1」 となります。東京都と松山市を比較したら、おそらくバス利用者数は愛媛県との比較数値よりは多少は多くなるだろう、と予想します

その他の参考情報

元情報 e-Stat「自動車輸送統計調査」

自動車輸送統計調査 / 自動車輸送統計年報

公共交通の拡充が経済を良くする

「数」の話で少し横にずれましたが 「結論」で述べた話は、いわば「仮説」です

『仮説は立証して初めて確かなものになる』(福山雅治、ドラマ「ガリレオ」より)

実際は仮説の話ではなく 事実なのです

その証拠に、公共交通の拡充が経済に良い影響を及ぼしている代表的かつ最近の事例として 以下に2つ挙げてみます(気になった方は 試しに「ChatGPT」や「Bing」「Bard」等に 尋ねてみてください)

山形県、庄内交通

2023年5月7日に共同通信で報じられた「山形県、庄内交通」に関する記事によれば、鶴岡市の市中心部で運行する庄内交通が注目すべき改善を行い、その結果、急速な乗客数の増加が実現しています

具体的には、改善前と改善後の状況を比較した結果が以下のように示されています

| 改善前 | 改善後 | |

| 定員(人) | 25 | 12 |

| 便数(1日当たり) | 12 | 48 |

| 路線 | 既定ルート | 病院、スーパーマーケット、商業施設などに近い停車場を設定。また、車両の小型化により細い道路をルートに追加 |

| 備考 | バスの現在位置を追跡できるバスロケーションシステムを導入 |

そして、上記「改善策」により、2022年10月から2023年3月までの期間で、前年同期と比べて 3倍以上にあたる約2万9千人の乗客が増加し、わずか半年で1年間の乗客数を超える成果 を上げました

高知県、とさでん交通

高知県、とさでん交通」に関する記事によれば、地域の公共交通が将来に向けてどのように進化するか、興味深い示唆を提供しています

高知市は、公共交通の利用を増やすために、2021年度から路面電車とバスに関する「無料デー」や「ワンコインデー」などの取り組みを実施しています

「無料デー」は、2021年11月から2022年1月までの期間に限定され、日曜日、祝日、年末年始に実施されました。この期間中、高知県内では立ち席の乗客が出るほどの混雑が発生し、大きな注目を集めたとのことです

この取り組みにより、2020年度と比較して、全体的に利用回数が約2.5倍増加 したと報告されています。

また、アンケート調査から、この取り組みを利用した人々の中には、久しぶりに電車やバスに乗った人が多かったことが明らかになりました。さらに、好意的な感想として、「ランチでビールが飲めたのが良かった」といった意見も寄せられたとのことです

国や自治体は知っている?

バス交通は社会課題解決に重要な役割を果たしています。その証拠に 様々な手段で バス交通に関する情報発信が行われています

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Image by Mohamed Hassan from Pixabay地方自治体がインタビューで情報発信「自治体通信ONLINE」

このサイトでは、地方自治体の取り組みや課題についてインタビュー形式で紹介しています。例えば、以下の記事では、長野県の「持続可能な地域公共交通」の姿について報告しています

この記事では、長野県が実施している「デマンド交通」という仕組みを紹介しています。これは、決められた時間に循環する定番のバス利用ではなく、電話とコンピュータを使った事前予約制で運行させる仕組みです。繁忙時間帯ではなく昼間の閑散時間帯に小型車両を使うことで、運転者や車両の負担を減らし、利用者の数に合わせて運用するという効率的な方法です

国土交通省の地域公共交通の活性化・再生への事例集

このサイトでは、国土交通省がまとめた地域公共交通の活性化・再生への事例集を見ることができます。ここでは、路線バスの改善・再編やシステム(仕組化やIT導入)など、様々な事例が掲載されています。ちなみに 松山市の事例も掲載ありました、興味ありましたら以下をご覧ください(ご意見等は 松山市にお問い合わせください)

松山市の事例は兎も角、多くの掲載事例から分かるように、公共バス(路線バス)は地域経済に影響を与え、その発展に貢献することができます。だからこそ、国も自治体もそのことを認めており、それらの事実と分析および提言を丁寧にまとめて公表しているのです

しかし、松山市(愛媛県)では残念なことに、『伊予鉄が11月から電車・バス減便 人手不足や「2024年問題」対応 坊っちゃん列車は当面全休』のニュースが出ています、記事の発表間もなく知事はコメントしていましたが、、この内容を覆すには至っていません

因みに、発表内容は、伊予鉄が人手不足や「2024年問題」(運転免許証更新制度改正による高齢者の運転免許返納増加)に対応するために、11月から電車・バスの減便を実施するし、坊っちゃん列車は当面全休となるという話です

これは、松山市のバス交通にとって大きな打撃となります!

利用者の不便や不満が増えるだけでなく、観光客の減少や地域経済の低迷にもつながる可能性があります。松山市は、バス交通の重要性を見直し、改善策を講じる必要が大いにあります(・ω・)ノ

公共交通の抱える課題

公共交通(路線バス)は社会課題解決に貢献できるという事例が多くありますが、同時に大きな課題も抱えています

その一つが、乗務員の高齢化問題や設備の老朽化問題です。これらの問題は、公共交通(路線バス)の安全性や利便性に影響を及ぼし、資金的な負担も大きくなります

このような状況に対して、ライドシェアや外国人ドライバーの登用という解決策が提案されています

これらの解決策は、人手不足やコスト削減という観点からは有効なように見えますが、実際には様々な問題を引き起こす可能性があります

ライドシェアは一般人が乗客(お客さん)を乗せるわけですから、サービスの質や安全性の確保が難しくなります。また、外国人ドライバーは物流という生活の重要物資輸送にかかわりますが、不慣れな場所での事故や犯罪のリスクが高まります

これらの解決策を実現するためには、仕組みや制度(法律)や抑止力(罰則)や監視(治安維持)などが必要ですが、それらを短期間に整備することは困難です。皆さんも不安を感じていると思いますが如何でしょうか・・

では、どうすればよいのでしょうかΣ(゚Д゚)

私は、公共交通(路線バス)の課題解決には、人手や手段だけではなく、技術やシステムも活用することが必要だと考えます

例えば、自動運転技術やAI技術を使って、バスの運行を効率化したり、安全性を向上させたりすることができます。また、IT技術やデータ分析技術を使って、バスの需要や利用者の傾向を把握したり、最適なルートや料金を設定したりすることができます

これらの技術やシステムは、既に一部の地域や企業で実験的に導入されています。その成果や課題を参考にしながら、公共交通(路線バス)の改善・再生に取り組むことが望ましいのですよ

待ってました、IT+AI

IT・AI(およびロボット技術)の導入が、現在および将来の課題に対処するための解決策であると捉えています

タクシーや物流についてはさておき、公共交通(特に路線バス)に関しては、予め定められた経路(ルート設定)と時刻表に基づいて運行されるため、自動化には難易度が低いと考えています

この自動運転技術は、少し前の2021年東京オリンピックでも一部で運用されておりました(ただし、一部の事故も報告されました・・)

そして、東京オリンピックから約1年後のことです

とはいえ、自動運転タクシーにも問題やトラブルがまだ解決されていない部分があります。この技術はまだ完全なものではなく、トラブルや課題がついて回ることもあります。しかし、新しいことに挑戦し、前向きに試みることが大切であると、naganoマンは強く主張します

2026年、東京

日本の車メーカー「ホンダ」が、東京都内で自動運転のタクシーサービスを始めるというニュース をご存じでしょうか

Image by bernardsie from Pixabay

Image by bernardsie from Pixabayホンダは、米自動車大手ゼネラル・モーターズとその子会社である自動運転企業のGMクルーズと共同で、2024年に合弁会社を設立すると発表しました。そして、既存のタクシー会社とも連携して、対面6人乗りの自動運転車両「クルーズ・オリジン」を2026年から東京の一部地域で運行する予定です。「クルーズ・オリジン」は、転席はなく、配車から決済まで全ての手続きがスマートフォンのアプリで完結するという画期的な車両です

まさにこれです! これは、公共交通(路線バス)にも大きな影響を与える可能性があります

- 高齢者や若年者が住む地域では、気軽に様々な場所に行けるようになります。施設や各種サービスを利用したり、イベントに参加したりする機会が増えます。

- 通勤者も、自家用車に頼らなくても、本数やルート・停車場が増えたバスを利用できます。仕事帰りに飲食やフィットネスなどのサービスを気軽に利用して帰宅できます。

特に2.に関しては、日常利用する車のランニングコスト・メンテナンスコストは家計に大きく占めていますが、自家用車に頼らざるを得ない世帯が多いです。この負担が軽減されれば、家族の収支はかなり改善されるでしょう。

また、日常的な自家用車の利用からくる排気ガス等二酸化炭素排出量が減れば、世界の国々に対するSDGsへの貢献となります

減税・給付、それがなんなの?

物価高騰に直面する中、多くの人々が減税や給付を求めています。これは、即効性があり、支出を抑えたり臨時収入を得たりするための必要な対策です

しかしながら、これらの措置は一時的なものであると同時に、根本的な問題の解決には貢献しません。社会経済において、お金が流通し、事業が成り立つためには、人々が活発に行動することが必要です

少し余談、4万円定額減税としきりに報道されていますが、「税収増21兆円を還元するなら「1人24万円」減税」に成るようです

上記の還元方法(金額)は一つの例えですが、それでも 件の定額減税を実施した場合、月々にならせば3000円(1日にならせば100円程度)であることは間違いありません。正直効果も何もあったもんじゃないことは一目瞭然ですね

国民の不満解消に対する即効的な対策を講じることは国の安定には必要ですが、中長期的な経済の安定に向け取り組みはそれ以上に必須です。そのためには、人々を動かす基盤(インフラ)の整備が不可欠です

特に、地方自治体や民間事業者は、補助金や融資、イベントや娯楽施設などを通じて消費を奨励しようとしていますが、これだけでは充分ではありません。重要なのは、イベントや施設に容易にアクセスできる移動手段(輸送手段)です。

自家用車に依存するだけでは、イベントや施設への関心が減少し、公共資金や投資が無駄になってしまいます

そのため、公共交通(特に路線バス)の改善と再生が重要であると考えます。公共交通(路線バス)がより利用しやすくなれば、人々の移動意欲や消費意欲も高まるでしょう。

個人的には、国の元手資金 17~20兆円を県単位で数百億円交付、交付条件として ローカル交通の拡大政策(主にバス交通)の用途限定および期間限定とするなど、半強制的な指示のもとで早急に取り組ませるくらいが丁度良いと捉えます

資金提供を受けた各自治体(県単位)は、現在の県内で活気がある都市を一つ選定して、徹底的なローカル公共交通拡充に集中投資して経済活動の底上げに着手。成果が出れば、以降は自治体の財政を元手に、県内その他の地域に成功事例を基にしたローカル公共交通政策を広げる、つまり複数の「点」を作るのです

さらに、都市部と地域の「点」同士を更なる公共交通で結んで「線」を作ります、そうして「線」同士を繋げば「面」が生まれて 大きな経済圏が段階的に誕生するわけです

東京の景色は特別ではない

関東圏の都市部では、公共交通が発達しています

Image by Akira Shiroma from Pixabay

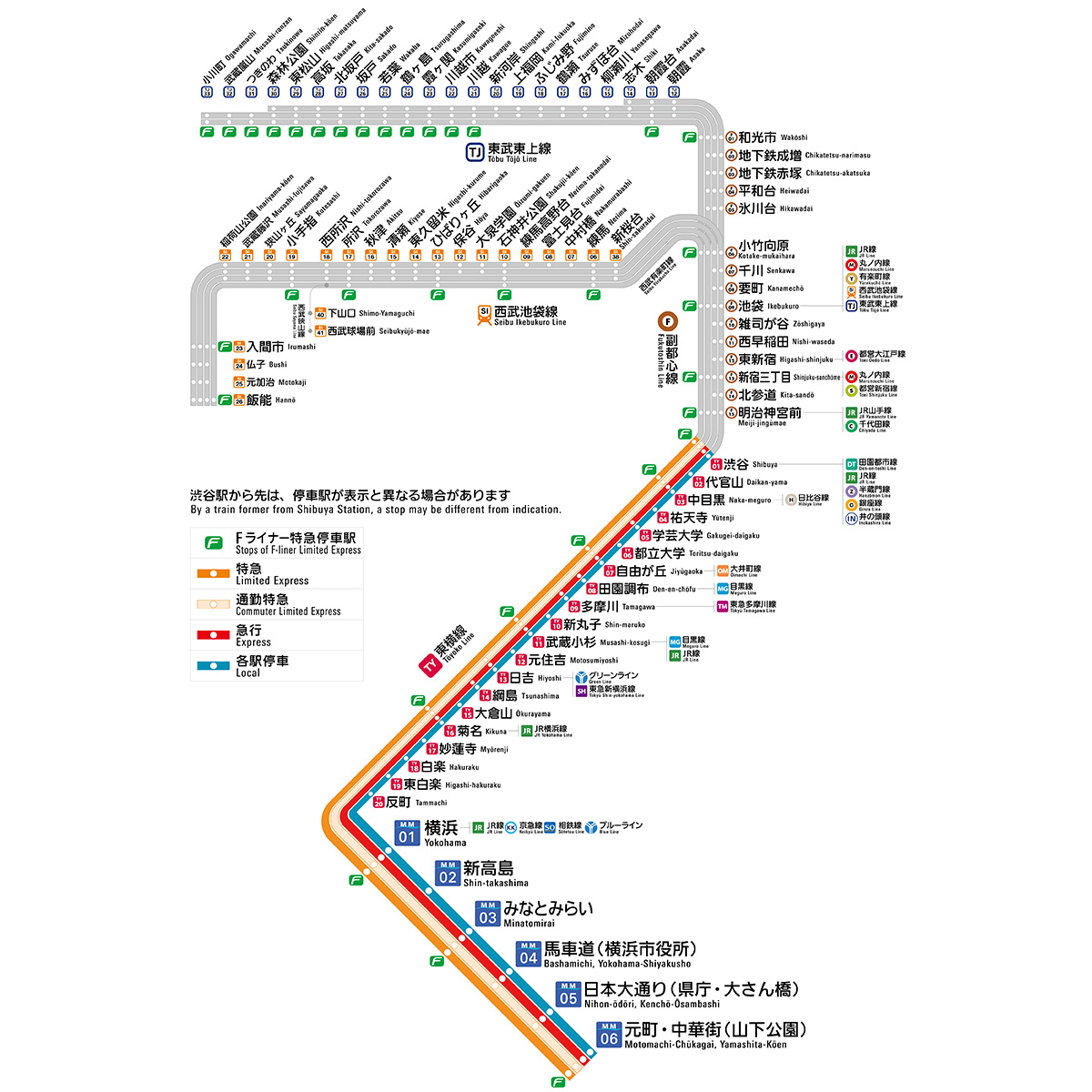

Image by Akira Shiroma from Pixabay例えば、「みなとみらい線」は、神奈川県の横浜市と東京都を結ぶ鉄道路線です。昔は東急東横線という私鉄でしたが、今では埼玉県から神奈川県まで、異なる鉄道会社の路線が乗り入れています。これにより、埼玉県に住む方々は、電車一本で横浜中華街やみなとみらい地区に行けるようになりました。以下は、その乗り入れ路線図です

出典:https://www.mm21railway.co.jp/info/route_map.html#route_map

出典:https://www.mm21railway.co.jp/info/route_map.html#route_mapしかし、地方地域では複数の鉄道会社が存在しないことが一般的で、地域ごとに公共交通網を充実させるための協力が難しい場合もあります

そこで、地方地域での解決策には、地元のタクシー会社と連携し、高齢化による運転手不足や事業収益の減少を互いにサポートしながら、自動運転技術の仕組みと設備への投資をできるだけ早く始めることが重要です。これにより、将来的に人手不足の問題を根本的に解消する可能性が高まるのではないでしょうか

上記の取組みこそが、将来的に公共交通(路線バス)の利用者や地域経済に大きなメリットをもたらすと、naganoマンは予想するのです

誰もが気づいていると想います

Image by Manfred Richter from Pixabay

Image by Manfred Richter from Pixabay今更ながらですが、多くの人々の誰もが、輸送手段の拡充が必要であると考えています。然しながら 問題は依然として解決していません

それは、この課題解決には多くの時間と大きな投資が必須だからです、ゆえに権力や肩書を持つ人たちの間でも慎重な検討が必要なのでしょう、その点は理解できます

とはいえ、誰かが問題を解決してくれることを待つのではなく、具体的な提案を繰り返し議論して声を上げ続けなければ、直ぐに忘れられてしまいます

よってもって、常に声に出して要望し続ければ、未来を良い方向に変える可能性があると信じています

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Image by Mohamed Hassan from Pixabayこうした信念で、naganoマンは 今後も提案を続けていきマッスル

それでは、次回コラムでお会いしましょう。さよなら・さよなら・さよなら